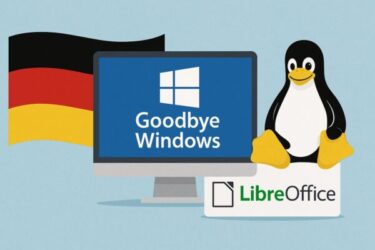

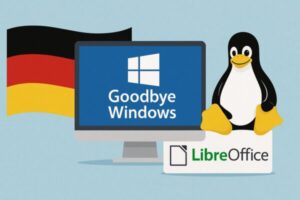

ドイツで始まった「脱Windows」の動きが、日本にも影響を与える理由とは?

あなたの仕事は“Windows”から始まりますか?

多くの方が、仕事の始まりにWindowsパソコンを起動し、Outlookでメールを確認し、ExcelやWordで資料を作成するという流れを日常的に行っていると思います。

それほどMicrosoft製品は私たちのビジネスシーンに深く根付いています。

しかし今、ヨーロッパのある地域では、この「当たり前」を大きく見直す動きが始まっているのをご存知ですか?

それが、ドイツの「脱Windows」政策です。

ドイツ・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州が「Windows離れ」を決定

ドイツ北部にあるシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州では、州の職員約3万人が利用しているWindowsやOffice、TeamsといったMicrosoft製品の使用を2026年までに完全終了する計画が進められています。

その代替として、Linux(主にUbuntu)やLibreOffice、Thunderbird、Nextcloudといったオープンソースソフトウェア(OSS)へ段階的に移行していく方針です。

ドイツが脱Windowsを進める3つの理由

1. デジタル主権の確立

アメリカの巨大テック企業に依存し続けることは、国家としての主権を損ねるという考え方があります。

Microsoft 365やTeamsなどのクラウドサービスは、EU域外のサーバーを通じてデータを扱うことが多く、EUの個人情報保護法(GDPR)と矛盾が生じるリスクも指摘されています。

2. ライセンスコストの問題

Microsoft製品は便利ですが、ライセンス料や年間の利用料が高額です。

OSSを導入すれば、これらの継続的な支出を大幅に削減できる可能性があります。

3. 技術的な自立性

Microsoft製品に頼っていると、仕様変更やアップデートに振り回されてしまうこともあります。

OSSであれば、地域や団体が自ら開発やカスタマイズを行うことができ、より柔軟なIT運用が可能になります。

日本にも関係ある? ドイツの動きが与える4つの影響

ドイツの話だと他人事のように聞こえるかもしれませんが、実は日本にも無関係とは言えません。

ここでは、日本社会や企業における具体的な影響を4つの視点で紹介します。

1. 日本企業のMicrosoft依存が顕在化

日本の多くの企業も、WindowsやMicrosoft 365に強く依存しています。

特に、2025年10月にWindows 10のサポートが終了することにより、多くの企業がPCの買い替えやライセンス更新を迫られる状況に直面しています。

このタイミングで、OSSの選択肢を検討する企業が増えてきているのも事実です。

2. 自治体や教育現場でも広がるOSS活用

北海道や長野県など、いくつかの自治体では過去にLinuxの導入が試みられています。

また、総務省が推進している「自治体DX計画」でも、OSSの活用やクラウド分散の推進がうたわれています。

教育の現場でも、GIGAスクール構想などをきっかけに、ChromebookやLinux端末の導入が進みつつあります。

3. セキュリティとデータ主権の再考

日本でも、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが増加しています。

データをどこで管理し、誰がアクセスできるのか——この問いに真剣に向き合う必要があります。

ドイツのように、「国内で管理できるOSSへの移行」は、セキュリティ上の選択肢としても注目されつつあります。

4. OSSを使いこなせる人材が求められる時代へ

OSSの活用は、エンジニアの自律性や創造性を高めます。

日本でも、ワークフロー管理ツール「プリザンター(Pleasanter)」をはじめ、教育機関や自治体、中小企業でのOSS導入が増えてきました。

将来的には、「OSSに精通した人材」が新たな武器になる時代が来るかもしれません。

OSSは“先進的”ではなく“現実的”な選択肢へ

かつては「Linuxを使っている」と聞くと、「すごい!」と驚かれるような時代もありました。

しかし今は、OSSはもはや一部の先進ユーザーの選択ではなく、現実的なIT戦略のひとつとなりつつあります。

Windowsのライフサイクルが短くなり、クラウド依存のリスクが問われる中で、OSSへの移行は「避けられない未来」として議論され始めています。

*自宅のPCでLinuxを試してみたい方は、Ubuntuを入れたUSBメモリがあればすぐに使えます。

【スポンサーリンク】

■「脱Windows」は一時的な流行ではないーEU全体で進む「主権回復」の動き

ドイツのシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の取り組みは、単なるコスト削減や技術的な好みの問題ではありません。

その背景には、「デジタル主権(Digital Sovereignty)」というEU全体の大きなビジョンが存在しています。

GAIA-X(ガイア・エックス)というキーワード

この文脈でよく出てくるのが「GAIA-X(ガイア・エックス)」というプロジェクトです。

これは、ヨーロッパ主導でクラウドインフラを再構築し、米国や中国のクラウド企業に依存しない仕組みを作ることを目的としています。

つまり、OSやオフィスソフトといった表面のツールだけではなく、

クラウドそのものを欧州内で完結させる動きが進んでいるのです。

ドイツの「脱Windows」も、この流れの一環として位置づけられています。

■ 日本はどうする?「クラウド依存」と「外資系サービス利用」のリスク

日本でも、業務のクラウド化やSaaS活用が急速に広がっています。

その中で、Microsoft 365、Google Workspace、Amazon Web Services(AWS)といった米国企業のクラウドに依存する形が常態化しています。

もちろんこれらは便利で安定したサービスですが、もし「仕様変更」や「料金改定」が発生した場合、日本の自治体や中小企業はその方針に一方的に従うしかないのが現状です。

近年では、為替変動によるクラウド価格の急騰や、欧米の規制強化によるAPI制限なども起きており、「他国の都合に左右される不確実性」が徐々に現実の問題となっています。

■「選べる状態」を作ることが、本当の意味でのデジタル主権

ドイツの動きが私たちに教えてくれる最も重要なポイントは、

「Windowsを使うか、使わないか」を自ら選べる自由を持つことです。

今の日本では、WindowsやOfficeが業務の「前提」になっており、代替手段を考える機会すらない職場も多いのが実情です。

OSSを取り入れることは、単にコストの問題ではなく、

「外部に依存しすぎない組織づくり」や「情報を守る力の強化」

にもつながる、極めて戦略的な選択だと言えるのではないでしょうか。

おわりに|数年後、あなたのパソコンは“Windows”ですか?

ドイツの動きは、今後のグローバルな潮流を先取りしているのかもしれません。

▪️「WordやExcelとどう違うの?」という方には、LibreOfficeの使い方を丁寧に紹介したガイドブックもあります。(Amazonスポンサーリンク)▶ LibreOfficeの書籍をチェックする

かつて「クラウド」や「テレワーク」が特別なものだったように、OSSへの移行もまた、いつか“当たり前”になる可能性があります。

今こそ、「Windowsに頼りすぎていないか?」「自社に合ったツールを自由に選べているか?」を見直すタイミングかもしれません。

もしかすると、数年後にあなたが起動するパソコンのロゴは、“Windows”ではないかもしれないのです。

【おすすめ記事】

▶︎PodmanでWindowsコンテナは使えるのか?用語解説からLinuxとの違いを徹底解説