「Core i3なのに、なぜWindows 11にアップグレードできないの?」

——2025年秋になっても、この相談は多いままです。なお、Windows 11 バージョン23H2の Home / Pro エディションは、2025年11月11日でサポートが終了しました。そのため、互換性に問題のないPCは、順次バージョン25H2へ自動アップグレードが始まっています。

まずは世代(第8世代以降か)と必須要件(TPM 2.0/セキュアブート/UEFI)の満たし方を確認しましょう。

まず確認!Core i3の世代による対応可否

- 第8世代(例:i3-8100 以降):原則対応。対応CPUの最終確認は公式リストで。

- 第7世代以前(例:i3-7100など):非対応(要件未満)。

Windows 11の基本要件(TPM 2.0、セキュアブート、UEFI、64GB以上のストレージなど)は25H2でも維持されています。迷ったらPC 正常性チェックの公式ツールで確認するのが近道です。

Copilot+ PCについて(誤解しやすいポイント)

Copilot+ PCの要件はNPUが40TOPS以上などの専用ハード条件です。そのため「Copilot+非対応=Windows 11非対応」ではありません。

一般的なCore i3(第14世代を含む多くのモデル)はNPU非搭載で要件を満たさず、Copilot+固有機能の対象外です(Windows 11自体の対応可否とは別軸)。

よくある相談例

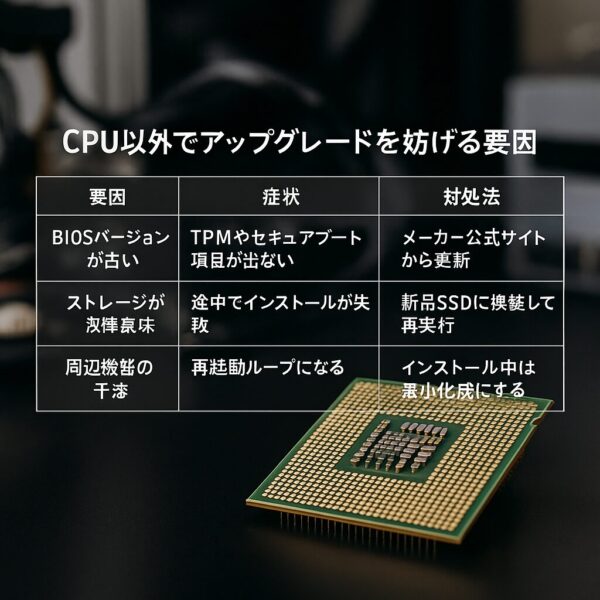

- 「第8世代以降なのに不可」→ BIOSが古く、TPM/セキュアブート項目が出ていなかった

- メーカー製PCでTPMの名称が「PTT/セキュリティチップ」など表記違いで見落とし

- MBRディスク+CSMで運用しており、UEFI/セキュアブートが有効化できない

- 空き容量不足や不良セクタ気味のストレージで途中失敗

Windows 11に上げられない主な原因と対策

| 原因 | 確認方法 | 解決策 |

|---|---|---|

| CPUが非対応 | dxdiagで型番確認→第8世代未満は不可 | 対応CPUリストで最終確認 |

| TPM 2.0が無効 | tpm.mscで確認 | BIOSで有効化(PTT/fTPM) |

| セキュアブートが無効 | msinfo32 →「セキュアブートの状態」 | UEFIで有効化(CSM無効が前提) |

| BIOSモードがレガシー/ディスクがMBR | msinfo32 →「BIOSモード」 | MBR2GPTでGPT変換→UEFI化 |

| 空き容量不足 | 設定→記憶域 | 64GB以上を確保(余裕推奨) |

| ドライバー互換性 | デバイスマネージャー | 過去に11世代の一部で Intel SST ドライバーが原因となる互換性ブロックがありました(現在は多くが解消済み)。 |

上の表の要因は単体ではなく複合で起きることが多く、順序立てて整えていくのが近道です。とくにUEFI化(CSM無効+GPT化)→ TPM 2.0/セキュアブート有効化 → ドライバー更新の流れにすると、同じエラーを行き来せずに解決できます

・BIOS更新は効果が高い反面リスクもあるため、AC電源接続・BitLockerの一時中断・正しい機種/版の確認を徹底してください。メーカー機は用語が独特なことがあるので、迷ったら型番+「TPM」「Secure Boot」で公式手順を確認すると安全です。

・配信は段階的に制御されており、互換性ブロックが解除されると提供が表示されることがあります。急ぐ場合のみ、公式ISOでの手動適用を検討してください。(サード製セキュリティは作業中だけ一時停止し、完了後は必ず再有効化)

手順:要件の満たし方(公式ガイド)

- TPM 2.0を有効化:公式手順(IntelはPTT、AMDはfTPM等)。

- セキュアブートを有効化:公式手順。

- MBR→GPT変換:

MBR2GPT.exeの公式ガイドで非破壊変換(バックアップ推奨)。 - 互換性の総合確認:「PC 正常性チェック」公式配布。

上の公式手順は上から順番に進めればOKです。作業前にバックアップとBitLocker回復キーの確認を行い、必要ならBitLockerを一時停止してから再起動→設定変更→再有効化してください。AC電源・安定したネット回線・管理者権限の3点を確保するとトラブルが大幅に減ります(TPMは機種により「PTT/fTPM」「セキュリティチップ」と表記されます)。

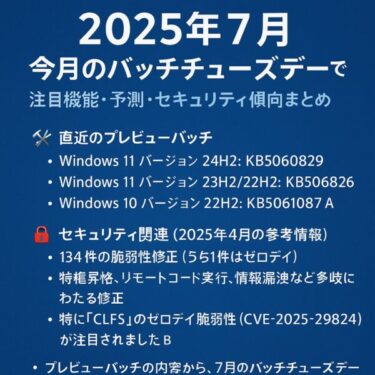

25H2へのアップグレード・配信の現状

25H2は24H2と同一コードベースで、有効化パッケージ(eKB)により再起動1回で切り替わる軽量アップデートです。段階配信中で、[最新の更新プログラムをできるだけ早く受け取る]をオンにすると入手が早まることがあります。企業向けのWSUS/ConfigMgr配信は2025年10月14日開始。

また、25H2ではPowerShell 2.0とWMICが削除されるなど、レガシーの整理が進んでいます(管理面の影響に注意)。

対応CPUでも失敗する「意外な落とし穴」

CPUが対応でも、古いBIOSでTPM/セキュアブート項目が出ない、CSM+MBRでSecure Bootが有効化できない、特定ドライバーによる互換性ブロック(例:Intel SST、現在は解消済み)などで止まることがあります。先にBIOS更新・UEFI化・最新ドライバーの順で整備すると成功率が上がります。

上記でも解決しない場合

- PC 正常性チェックで不足要件を特定し、順に解消。

- Windows Updateの段階配信待ち(互換性ブロック解除後は48時間程度で提供されることあり)。

- 公式ISO/メディアで手動アップグレードやクリーンインストール(自己責任でバックアップ必須)。

失敗時の復旧・クリーンインストール用に、16〜32GBのUSBメモリが1本あると安心です。

▶ USBメモリを探す(Amazon)

要件未満の端末へのインストール(いわゆるバイパス)は非推奨で、サポート外・更新の提供も保証されません。実施する場合は自己責任で、メーカー保証にも影響します。

1分チェック|Core i3でWindows 11に上げられる?

- □ 第8世代以降のCore i3以上

- □ TPM 2.0 が有効である

- □ UEFI + セキュアブート有効

- □ ストレージ64GB以上の空き

→ 全てOKならアップグレード可能です。

まとめ|Core i3でのアップグレードは「世代」と「要件の整え方」

結論:第8世代以降のCore i3で、TPM 2.0/セキュアブート/UEFIを満たせばWindows 11(25H2)へ移行可能です。25H2は24H2からの軽量切り替えで、サポート期間もリセット。Copilot+機能はNPU要件のため、従来のCore i3では対象外が基本です。迷ったらまずPC 正常性チェックで現状を可視化し、UEFI化→TPM/Secure Boot有効化→ドライバー更新の順で整えるのが近道です。

あなたにおすすめ関連記事

▶︎まだ間に合うWindows 10対策|安全に使い続ける/乗り換えるための今すぐやること総まとめ

▶︎Microsoft 365とは?初心者にもわかる機能・料金・Windows365との違い

▶︎【完全ガイド】Windowsインストールメディアとは?作成方法と使い方を初心者向けに徹底解説(Windows10/11対応)